ترجمة: محمد حسن إبراهيم

- بسط ملاحظات حول موضوع هذه الترجمة:

لم يُدرس كانط سبينوزا حسبَ تصريحه، لكنّه مع ذلك قد إنخرط في النزاع الذي نشب جرّاء فلسفته، وما ترسّب إثر هذا النّزاع بإمكاننا أن نعدّه كنزا تأويليّا ونشاطا فلسفيا قامَ بتقليبِ الكثير مما ركَد في الماء، إذ لم يقتصر هذا النزاع حول سبينوزا؛ بل جرّ وراءه إعتبارا فريدا للايبنتز، فبدءا بمندلسون وليسنغ قد كان هذا الأخير مرحلة أساسيّة في النّظر لفلسفة سبينوزا بغية تخليصها من شُبهة الإلحاد بإنكار الغائيّة، فالغائيّة عنده ليست بأكثَر من إنظهارٍ للرّغبة بخداعِ من نفسِها لتجهد في الوجود، وإنّ وزن الغائية لعظيم جليل، للحَدِّ الذي يجعل من فيلسوف كهوسرل يسِمُ العلوم الأوربيّة في القرن العشرين بعلوم مأزومة؛ لأنّ الغائية كانت ما يحفَظ الوِحدة ويعطِي الكَثرة "قومها" أي أنّها خطاطة للخطوِ والإنجازِ الحَق الذي مِن شأنِ العِلم، والعلم المعني هُنا هو العلم الذي يدّعي العلاقة بالإنسان، فدون غائيّة يُنسى الإنسان ويُغفل عنها، وإنّ ذلك لا يعوق العِلم كمعرفة في شيء، لكن على الإنسان أن ينسى ويهمل نفسه مع أنّه المُنجِز الوحيد للعلم.

أمّا بالنّسبة للإيمان فمن بعدِ إعتبار اللاهوتي نيكولا كوزا مفهوم المُطلَق/اللاتناهي رديفا لمفهوم الإله وتقييضِ العقلِ لمعرِفته تكالب الفلاسفة الألمان على هذا المفهوم بطرقٌ شتّى متنوّعة، لذا ليسَ مِن الغريب أن يناقش بعضهم بعضا فيه داخل إطار مثاليتهم وأن يناقشوا فيه أطروحات من هم خارج إطارهم فيه، فشبهة الإلحاد أو الجبرية التي نسبت مطلق سبينوزا قد بلغت ذروتها بحفزٍ من ياكوبي، فالطّبيعة الطّابعة (Natura naturans) والطبيعة المُنطبعة (Natura naturata) والعلاقة بينهما من خلال نسقٍ ضروري هو قمّة آمال الميتافيزيقا وقد أبرزت عند سبينوزا؛ أي قرب الصِّلة بينَ العِلّة والمعلول (المحايثة)، وهذه الجزئيّة هي الأساسُ الأحسَم والمِفرق في تَقَبّل النّسق السبينوزي بعامّة، وكان لايبنتز مدركا للمدى الخطير لهذه القضيّة وقد إستشفها قبلَ أن يشتدّ عودها عند ديكارت كما يصرّح في مراسلاته مع القدِّيس آرنو، فالقول بأنّ المتناهيات هي بمثابة الصفات للا-متناهي وفق ضرورةٍ مِن ذاتِ اللا-متناهي (سبينوزا) أو أنّ الموجودات الفعليَّة هي تعبيرٌ مباشر عن إرادة لا تعتبر سوى نفسها (دون غائيّة) لم يكُن عندَ ليبنتز وكذلك ياكوبي يعني شيئا أكثَر من فقدان إله اللاهوت والمسيحية فعاليّته، أي أنّ مطلق سبينوزا أو إلهه هو إله دونَ أَثر بالمرّة، يعلّق ليبنتز في مقالته في الميتافيزيقا مستشكلا هذه المسألة بتساؤل: كيفَ لنا أن نحمَد إلها يفعل دون إعتبار لغائية تهمُّ الإنسان؟ هذا السؤال هو سؤال يتعلّق بأزمة داخل الطّقس التعبّدي للاهوت والمسيحية (بما في ذلك اليهوديّة والإسلام) جرّاء التسليم بالقضيَّة السبينوزيّة، أمّا نتج الأشياء بكيفية غيرَ التي نتجت بها لا يعني سبينوزيا سوى أن الله/المطلق قد تغيّر وبذلك فقد ألوهيته وإطلاقيته وهذا محال أو أنّ هناك إلهان وهذا خلف.

يُفهم بحسب ما تقدّم محاولة مندلسون ولسنغ تطعيم النسق السبينوزي بنسق لايبنتز؛ بإزاحة وتلى هذه المحاولة محاولة هاينرش هردر؛ في تأويله لمعنى الصفات بالقوّة فالمطلق أو الله هو قوّة كُلِّ قوّة (ولربما يكون هذا أقرب تأويل لمعنى الإله الفعّال في النصوص المٌقدّسة إذا ما نظرنا لصفة الحيِّ القيّوم كما تأتي في القرآن الكريم وما شابهها من ذلك في التوارة والإنجيل)، إلى هُنا نفهمُ أهميّة قضيّة الغائية بالنّسبة لكانط أيضا، فالغائية قضيّة لا محيص عنها بالنّظر للعقل العملي المحض، وجدير بالذّكر أن جملة من مقالات كانط حول هذا النزاع كان قد ترجمها الدكتور فتحي إنقزو ونشرت من قبل دار صوفيا تحت عنوان "مقالات في التصوّف والميتافيزيقا" ولا نُريد أن نضيف شيئا عن كانط أكثَر ممّا سيقرؤه القارئ في نصّ هنري أليسون هنا تجنّبا لأي لبس، أخيرا: فإنّ عملنا في هذه الترجمة قد جاء باعتبار ترجمات عربيّة إصطلاحية لكانط، حاول الأخذ بأيسرها وأوضحها.

- النّص:

- النّقد الكانطي لسبينوزا

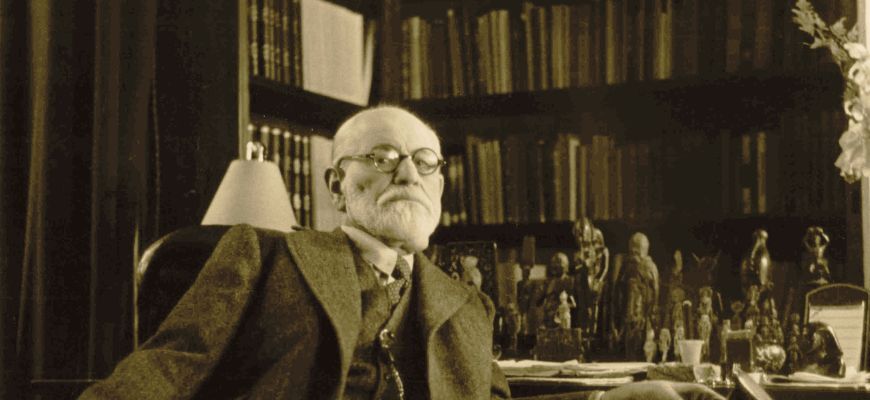

هنري إي. أليسون (Henry E.alison)، من شرّاح كانط المعاصرين؛ وهذا البحث نُشر أول مرة في عام 1976 ضمن دورية فلسفية، ثم أُعيد نشره كفصل مستقل في كتابه الشهير: "Idealism and Freedom: Essays on Kant’s Theoretical and Practical Philosophy:

إن الظهور المفاجئ لفلسفة سبينوزا كقوة كبرى في الحياة الروحية لألمانيا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة من القرن الثامن عشر، هو حلقة رائعة ومتداولة كثيرًا في التاريخ الفكري. وكان المحفز لهذا الظهور هو "نزاع الربوبية" (Pantheismusstreit)، الذي أطلقه جاكوبي وموزس مندلسون عام 1785، وانضم إليه هيردر عام 1787 مدافعًا عن سبينوزا. بينما كان سبينوزا يُعامَل سابقًا، باستخدام كلمات ليسنغ، كـ "كلب ميت"، أي كملحد لا يستحق النظر الفلسفي الجاد، أصبح يُنظر إليه الآن في العديد من الأوساط كمفكر عميق، بل وحتى كمفكر ديني بحق في بعض الأحيان، والذي صاغ التصور الحقيقي للألوهية ولعلاقة الإنسان بها.

وكما هو معروف، فإن فلسفة سبينوزا، بهذا التصور، مارست تأثيرًا كبيرًا على تطور المثالية الألمانية ما بعد الكانطية. وبالطبع، اعتقد فيشته في البداية أنه يؤسس فلسفة كانط على أساس جديد وأكثر متانة، خالٍ من كل التناقضات والغموض الذي قدّمه كانط نفسه، مثل مذهب الشيء في ذاته. أما سبينوزا، بالنسبة لفيشته في هذه المرحلة من تطوره، فكان ببساطة أعظم الدوغمائيين. كان ادعاؤه أن الدوغمائية والنقدية يشكلان الخيارين الفلسفيين الأساسيين، وأن النصر يجب في النهاية أن يُمنَح للنقدية (كما تصورها فيشته)، وإن كان على أسس عملية وليست نظرية. وفي المثالية "الموضوعية" أو "المطلقة" لكل من شيلينغ وهيجل، يتردد باستمرار الحديث عن أحادية الجانب في "المثالية الذاتية" لكل من كانط وفيشته. وبالتالي، لا تُرى فلسفة سبينوزا كنقيض بسيط، بل كمكمل ضروري لهذه الذاتوية. والادعاء هو أن الفلسفة يجب أن تتجاوز هذا المنظور المحدود والذاتوي، وتتبع المسار الذي أشار إليه سبينوزا لتصل إلى منظور المطلق. وهكذا، رغم انتقاداته المتكررة واللاذعة لسبينوزا، فمن المناسب تمامًا لهيجل أن يدعي: "يجب أن يبدأ الفكر بوضع نفسه في موقف السبينوزية؛ أن تكون تابعًا لسبينوزا هو الشروع الجوهري في الفلسفة."

هذه الاعتبارات، مقترنة بحقيقة أن ظهور الاهتمام بسبينوزا حدث بالضبط في الوقت الذي كان كانط منشغلًا فيه بإكمال "التركيب النقدي"، تمنح أهمية كبيرة لمسألة آراء كانط نفسه عن سبينوزا والسبينوزية. للوهلة الأولى، لا يبدو أن هذا خط استقصاء واعد بشكل خاص. فالإشارات الفعلية التي قدمها كانط لسبينوزا في كتاباته المنشورة قليلة نسبيًا ومتباعدة. وتحدث أولى الإشارات من الفترة النقدية في مقال: "ما التوجيه في التفكير؟" (1786)، والذي كان رد كانط الخاص على "نزاع الربوبية". وهناك مناقشة موجزة عن "السبينوزية" كنتيجة منطقية لإنكار مثالية المكان والزمان في نقد العقل العملي، لكن الشيء الوحيد الذي يشبه نقدًا منهجيًا نجده في نقد ملكة الحكم. ولجعل الأمور أسوأ، فإن الإشارات التي نجدها لا توحي بأي معرفة حميمة بفكر سبينوزا. الوضع يذكرنا بانتقادات كانط المتناثرة لـ "الأسقف الطيب" باركلي. وبالتأكيد، لا يوجد شيء يشبه الاهتمام المستمر الذي أبداه كانط بفكر لايبنتز وهيوم.

في الواقع، إذا أردنا أن نثق بهامان في هذه المسألة، فقد اعترف كانط نفسه بأنه لم يدرس سبينوزا حقًا قط ولم يستطع فهمه أبدًا.(5) ومع ذلك، إذا انتقل المرء إلى النسخ المختلفة من محاضرات كانط في الميتافيزيقا واللاهوت العقلي، وإلى "تأملاته" (Reflexionen)، وأحدث أجزاء "الأعمال اللاحقة" (Opus Postumum)، فإن صورة مختلفة بعض الشيء تظهر. الإشارات إلى سبينوزا والسبينوزية الموجودة في هذه الأماكن توحي بأن كانط كان لديه تصور راسخ، وإن لم يكن ملمًا به بشكل خاص، عن فلسفة سبينوزا. لا يمكن إعطاء الأولوية لهذه الإشارات على ملاحظات كانط المنشورة، لكنها تشكل تكملة لا تقدر بثمن ومهملة حتى الآن لتلك الملاحظات. وبهذه الصفة أقترح استخدامها في هذه الدراسة. الهدف هو إظهار أنه عندما تُنظر انتقادات كانط المنشورة لسبينوزا في ضوء بعض هذه المناقشات غير المنشورة، فإنها لا تصبح أكثر قابلية للفهم مما بدت عليه في البداية فحسب، بل يمكن حتى اعتبارها تقدم الخطوط العريضة لمواجهة جدية (Auseinandersetzung) مع سبينوزا. وسيُظهر أن أهمية هذه المواجهة تكمن في طبيعتها "ما وراء الفلسفية". وفي توقع مدهش لخلفائه المثاليين ونقاده، يبدو أن كانط قد أدرك أن المعارضة الحقيقية بين فلسفته وفلسفة سبينوزا هي معارضة في "المنظور". إن فحص هذا الصراع في المنظورات لن يساعدنا فقط على اكتساب فهم أعمق للفلسفة النقدية، بل أيضًا لفكرة لماذا عبر الاستياء من هذه الفلسفة عن نفسه بشكل طبيعي جدًا في شكل عودة إلى سبينوزا.

كما لوحظ سابقًا، يشكل مقال "ما التوجيه في التفكير؟" مساهمة كانط الرسمية في "نزاع الربوبية". لم يكن قلقه متعلقًا بمسألة سبينوزية ليسنغ المزعومة، التي أشعلت الجدل في البداية، ولا حتى بتفسير سبينوزا، الذي سرعان ما أصبح القضية المركزية، إلا بشكل هامشي. بل كان متعلقًا بالقضايا الفلسفية الكامنة التي قسمت حقًا بين جاكوبي ومندلسون. قدم جاكوبي فكر سبينوزا على أنه إلحادي وحتمي من ناحية، وكأكثر تعبير منطقي عن العقل البشري من ناحية أخرى. وكان العبرة التي استخلصها من هذا هي ضرورة قفزة الإيمان لتأكيد وجود اله شخصي، حكيم، وحرية الإرادة. أما مندلسون، من جانبه، فقد دافع عن إمكانية إثبات الموقف الربوبي (theistic) ودحض سبينوزا فلسفيًا بحتًا. إذن بالنسبة لكانط، كان النزاع بين الدعوة لإيمان لا عقلاني واستخدام دوغمائي للعقل، وكلاهما معارض تمامًا لمنظوره النقدي الخاص، مع تأكيده على حدود العقل وفكرته عن الإيمان العقلاني، أي الأخلاقي.

رغم هذه المعارضة، تودد كلا الطرفين بحماس إلى كانط. من جانب جاكوبي، تولى مهمة التودد صديقهما المشترك هامان، الذي عمل كوسيط بين كانط وجاكوبي. وتوجه مندلسون إلى كانط مباشرة، فأرسل له نسخة من كتابه "الساعات الصباحية" (Morgenstunden)، وشكى بأسلوب مثير للشفقة من لاعقلانية جاكوبي، وكذلك من معاملته لـ "ليسنغ خاصتنا" ولنفسه. ترك كانط نداء مندلسون دون رد، ولم يعترف حتى باستلام الكتاب؛ وفي يناير 1786 توفي مندلسون. وفي رسالة إلى كانط كتبت بعد ذلك بفترة قصيرة، شكا ماركوس هيرتز من سلوك جاكوبي وأتباعه وتوسل إلى كانط "أن تنتهز الفرصة لتقول شيئًا دفاعًا عن صديقك المتوفى ضد اليعاقبة اللاعقلانيين المعاصرين، وأظن المستقبليين أيضًا." رد كانط برفض "هوس جاكوبي" (die Jacobische Grille) على أنه مجرد جهود متعصبين موهوبين لصنع اسم لأنفسهم؛ لكنه اقترح أنه قد ينشر شيئًا لكشف خداعهم.

وتبين أن هذا الشيء هو مقال: "ما التوجيه في التفكير؟". لكن بدلًا من الدفاع عن ذكرى صديقه المتوفى (كما طلب هيرتز)، استجاب كانط للتحدي الذي مثله دوغمائية مندلسون وإيمانية جاكوبي (fideism) للفلسفة النقدية. وهكذا، أشاد كانط بمندلسون لتأكيده ضرورة توجيه النفس بمساعدة "العقل البشري الأصيل والخالص"، لكنه انتقده لأنه منح الكثير للتأمل. فكرته المألوفة هي: "إن الاعتقاد العقلاني الخالص هو اللافتة أو البوصلة التي يمكن للمفكر التأملي أن يوجه نفسه بها في رحلاته العقلانية في مجال الأشياء فوق الحسية". أما جاكوبي، كما قد يُتوقع، فقد تلقى معاملة أقسى. فقد اعترف كانط بإدراكه لطبيعة الادعاءات غير المؤسسة للعقل الدوغمائي، لكنه وبخه لأنه استبدل بهذا العقل إيمانًا أعمى ولا عقلاني. ومن المهم أن كانط استشهد كدليل على نية جاكوبي بحقيقة أن "هو (جاكوبي) يرى مفهوم سبينوزا عن الله مقامًا باعتباره المفهوم الوحيد المطابق لمبادئ العقل، رغم أنه مفهوم لا قيمة له". ولجعل الأمور أسوأ، كان جاكوبي قد اقترح بالفعل روابط أو أوجه تشابه بين عقائد معينة لسبينوزا ومسلمات معينة في كتاب النقد. وهذا جعل من الضروري لكانط أن يفصل نفسه علنًا عن آراء سبينوزا، وفي هذا السياق يقدم نقده لفلسفة سبينوزا. يحدث هذا النقد الفعلي في حاشية سفلية، أقتبسها هنا كاملة:

"من الصعب تصور كيف وجد علماء مزعومون الدعم للسبينوزية في نقد العقل المحض. إن ذلك العمل يقص أجنحة الدوغمائية فيما يتعلق بمعرفة الأشياء فوق الحسية، وهنا السبينوزية دوغمائية لدرجة أنها تتنافس حتى مع الرياضي في صرامة البرهان. يثبت النقد أن جدول المفاهيم المحضة للفهم يحتوي على كل مواد التفكير المحض؛ تتحدث السبينوزية عن أفكار تفكر بنفسها وبالتالي عن عرض (accident) يوجد لنفسه كموضوع (subject) — وهو مفهوم ليس في الفهم البشري ولا يمكن إدخاله إليه. يُظهر النقد أنه لا يكفي على الإطلاق للجزم بإمكانية شيء يُفكر من خلال ذاته، أن نثبت عدم وجود تناقض في مفاهيمه (على الرغم من أنه يجب السماح بمجرد افتراض إمكانيته إذا لزم الأمر). لكن السبينوزية تدعي فهم استحالة كائن، تتألف فكرته فقط من مفاهيم محضة للفهم، والتي نُزعت منها فقط كل شروط الحساسية، والتي لا يمكن بالتالي أن يُوجد فيها أي تناقض. لكنها غير قادرة تمامًا على دعم هذا الادعاء غير المحدود. لهذا السبب بالضبط تؤدي السبينوزية إلى الحماس (fanaticism / Schwärmerei). من ناحية أخرى، لا توجد وسيلة أكيدة لاقتلاع الحماس إلا بتحديد حدود ملكة العقل المحضة."(13) تتضمن هذه الفقرة أربعة انتقادات متميزة. أقترح مناقشة كل منها بدورها، مع الإشارة، عند الضرورة، إلى ملاحظات عن سبينوزا موجودة في مكان آخر من أعمال كانط.

1) السبينوزية دوغمائية: هذا اعتراض واضح لكانط ليبديه، وبالنظر إلى مبادئه النقدية، فهو عادل تمامًا. في نقد العقل المحض، وصف كانط "الدوغمائية في الميتافيزيقا" بأنها الإجراء الذي "تضع فيه الفلسفة نفسها بثقة في مهمة (الميتافيزيقا) دون أي فحص مسبق لقدرة العقل أو عدم قدرته على مثل هذا المشروع الكبير" (B7). مثل هذا الفرشاة العريضة يغطي كل الميتافيزيقا السابقة للنقد، بما في ذلك ميتافيزيقا سبينوزا. ومع ذلك، كما تشير الفقرة، فإن التهمة تُوجه ضد سبينوزا تحديدًا بسبب استخدامه للأسلوب الهندسي (more geometrico). كان التمييز بين الطريقة الرياضية والفلسفية شاغلًا رئيسيًا لكانط، قبل وقت طويل من كتابته لنقد العقل المحض.(14) وبالتالي، فإن أي فلسفة حاولت إثبات أطروحاتها بطريقة هندسية ستكون مشبوهة على الفور. علاوة على ذلك، في محاضراته، تجاوز كانط هذه التهمة العامة وحاول القول إن مفهوم سبينوزا الخاطئ عن الجوهر (substance) هو النتيجة المباشرة لطريقته في المضي قدمًا هندسيًا، أي البدء بتعريفات اعتباطية واستنباط قضايا منها. مثل هذا الإجراء، كما اعتقد كانط، مناسب تمامًا للرياضي، الذي يُبنى موضوعه في الحدس المحض، لكنه غير مناسب على الإطلاق للفيلسوف، الذي يجب أن يبدأ بعلامات (Merkmale) وعندها فقط يمكنه الشروع في صياغة تعريفات. في تطوير هذا الخط من الاعتراض، كان كانط على الأرجح يتبع ببساطة فولف، الذي انتقد سبينوزا، مع ديكارت، بسبب فشله في تبرير واقعية تعريفاته.(16)

2)"السبينوزية تتحدث عن أفكار تفكر بنفسها وبالتالي عن عرض (accident) يوجد لنفسه كموضوع (subject)": بمفردها، هذه الملاحظة غير مفهومة وبالكاد يمكن التعرف عليها كتعبير عن آراء سبينوزا. ومع ذلك، عندما تُفسر في ضوء نقد كانط العام لسبينوزا، يمكن رؤيتها كتعبير غامض عن خط اعتراضه الأساسي على ميتافيزيقا سبينوزا. وكما هو الحال مع الانتقاد المذكور أعلاه، فإن هذا الخط من الاعتراض يدين بالكثير لفولف. علاوة على ذلك، نجده بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة من التطور في محاضرات كانط. بدلاً من المرور عبر هذه النصوص ملاحظًا الاختلافات الطفيفة، أقترح ببساطة تقديم رسم مركب لنقد كانط.(17) هدف هجوم كانط هو بالطبع مفهوم سبينوزا عن الجوهر. وفقًا لترجمة كانط اللاتينية لتعريف سبينوزا: "الجوهر هو الذي لا يحتاج وجوده إلى وجود آخر" (substantia ... est cujus existentia non indiget existentia alterius).(18) وبموجب هذا التعريف، الذي يدعي كانط (متبعًا فولف) أن سبينوزا أخذه عن ديكارت، ينتج أنه يوجد جوهر واحد فقط (كائن مستقل أو ens a se) في الكون. علاوة على ذلك، وبما أن هناك جوهرًا واحدًا فقط من هذا القبيل، فإنه ينتج أيضًا أنه يجب تصور جميع الأشياء الجزئية (الأنماط المحدودة لسبينوزا) كأعراض (accidents) قائمة فيه. وبالتالي تكون النتيجة هي "نظام القيامة" (systema inhaerentia)، حيث يتم تحديد اعتماد جميع الأشياء على الله بقيامها في الله. أخيرًا، كما يلاحظ كانط في مكان ما، فإنه ينتج أيضًا من هذا التعريف أن العالم ظاهرة لله وأننا نحدس جميع الأشياء في الله.(19) أحد أكثر اعتراضات كانط تكرارًا على هذا التصور، والذي سيتم النظر فيه أكثر في ارتباط بمناقشة سبينوزا في نقد ملكة الحكم، هو أنه ينطوي على خلط بين علاقة الاعتماد، التي تقوم بين الأثر وأساسه أو سببه، وعلاقة القيامة، التي تقوم بين الجوهر والعرض. وفقًا لكانط، يمكن تجنب مخاطر السبينوزية ببساطة بالاحتفاظ بهاتين العلاقتين متميزتين. ومع ذلك، فإن تكتيك كانط الرئيسي، على الأقل في محاضراته، هو رفض التعريف الذي تتبع منه النتائج المذكورة أعلاه باعتباره اعتباطيًا. ويحل محله، معترفًا بدون الكثير من الحجة الإضافية، تعريفاته الخاصة، الأرسطية في جوهرها، للجوهر، باعتباره ما يمكن أن يوجد فقط كموضوع، وللعرض، باعتباره ما يمكن أن يوجد فقط كمسند أو تعيين لشيء. الجوهر، بهذا التفسير، هو "الشيء بشكل عام"، الذي يعمل كموضوع للإسناد، والذي يُعرف فقط من خلال الأعراض المسندة إليه. علامته المميزة هي الوجود في ذاته (being per se or in itself)، الذي يقابل الوجود في آخر أو القيامية للأعراض، ولكن يجب أيضًا تمييزه بوضوح عن الوجود بذاته (being a se) أو الاستقلال الأنطولوجي، الذي يميز جوهر سبينوزا وإله التقليد الربوبي. بمعاملة الجوهر بهذه الطريقة، ساوى كانط، في الواقع، بينه وبين مفهوم الشيء.(20) وهذا، كما جادل كانط، أزال كل الصعوبة في الحديث عن تعدد الجواهر المتميزة (الأشياء)، وجعل من المعقول تمامًا اعتبار هذه الجواهر معتمدة سببيًا على (وليست قائمة في) إله خارج العالم، وهو وحده الوجود بذاته (ens ase). بالإضافة إلى ذلك، سعى كانط إلى بناء رد للتصور السبينوزي نفسه. لهذا الغرض، قدم مفهوم الأنا باعتباره جوهرًا مفكرًا. الفكرة الأساسية هي أنه لكي أكون واعيًا بنفسي كمفكر، يجب أن أكون قادرًا على إسناد جميع أفكاري إلى موضوع تفكير دائم (في النقد يوصف هذا "الموضوع" بأنه "الموضوع المنطقي للفكر"). بهذا المعنى، يمكن القول إن الفكر الواعي بالذات يفترض مسبقًا واقعية جوهر (ens per se) يفكر. على الرغم من المظاهر، فإن هذا لا يتناقض حقًا مع حجة المغالطات (Paralogisms)؛ لأن كانط لا يقدم أي ادعاءات تركيبية قبْلية (synthetic a priori) عن جواهر مفكرة. بل على العكس تمامًا، يُقدم مفهوم الجوهر المفكر فقط من أجل إظهار أنه لا يمكن للمرء أن يعتبر الأنا بشكل متماسك مسندًا لجوهر آخر. وبالنظر إلى هذا، اعتقد كانط أن السبينوزي، بتصوره لجوهر واحد تقوم فيه جميع الأشياء، يواجه معضلة لا مفر منها، يؤدي كلا قرنيها إلى السخف: إما أن تعتبر الأنا نفسها إلهًا، وهو ما يتناقض مع اعتمادها المزعوم، أو يجب أن تعتبر نفسها عرضًا (accident)، وهو ما يتناقض مع مفهوم الأنا ذاته كموضوع منطقي للفكر. في بعض الأحيان، يبدو أن كانط نسب السخف الأول إلى سبينوزا، مميزًا بذلك السبينوزية بأنها "أنانية" (egoism). وفي أحيان أخرى نسب الرأي الثاني. وهذا هو الحال في الفقرة التي أمامنا الآن حيث يُتهم سبينوزا بالتحدث عن "أفكار تفكر بنفسها وبالتالي عن عرض (accident) يوجد لنفسه كموضوع". على الرغم من أن هذا الادعاء غير مفهوم عمليًا كما ورد في النص، إلا أنه يمكن اعتباره نتيجة لخط حجة متسق رسمه كانط في محاضراته.

3) "السبينوزية تدعي فهم استحالة كائن، تتألف فكرته فقط من مفاهيم محضة للفهم ... والتي لا يمكن بالتالي أن يُوجد فيها أي تناقض": الكائن الذي يقصده كانط هنا هو بوضوح الإله كما يُفهم تقليديًا، الكائن الأكمل واقعية المتسامي (transcendent ens realissimum). وبالتالي، يُنظر إلى سبينوزا مع جاكوبي (وبالطبع مع بايل) كملحد دوغمائي يقدم برهانًا عقليًا على عدم وجود الله، وهو نوع من النسخة المعكوسة للحجة الأنطولوجية. يعتمد اعتراض كانط على هذا الإجراء على افتراض أن مفهوم الله هو نتاج العقل المحض، مؤلف بالكامل من مفاهيم محضة، وأنه، كذاك، لا يمكن أن يحتوي على تناقض. وبموجب هذا الافتراض، ينتج أنه لا توجد طريقة لإثبات استحالة مثل هذا الكائن.

4) السبينوزية تؤدي إلى الحماس (fanaticism / Schwärmerei): هناك أربعة اعتبارات ضرورية لفهم هذا الادعاء. الأول هو اتهام كانط العام والمألوف بأن الاستخدام الدوغمائي للعقل التأملي يمكن أن يؤدي إلى الحماس لأنه ينطوي على مغامرة في اللامحسوس لا يحدها أي استئناف للتجربة. ثانيًا، الاستخدام الدوغمائي للعقل التأملي الذي يؤدي إلى استنتاجات إلحادية (على الأرجح قراءة كانط لسبينوزا) يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى الحماس لأنه يبدو أنه لا يترك بديلاً سوى قفزة إيمان غير عقلانية لمدافع المعتقد الديني التقليدي، مثل جاكوبي.(28) ثالثًا، يوفر كل من جاكوبي ومندلسون أساسًا لربط فكر سبينوزا بالحماس، لأن كلاهما يربطه بالقبالة (Cabbala). وهكذا يؤكد جاكوبي مباشرة: "الفلسفة القبالية ليست، كفلسفة، سوى سبينوزية غير متطورة، أو مضطربة حديثًا."(29) وبالمثل، يرى مندلسون أن فلسفة سبينوزا لها جذورها في "الحماس القبالي"، ويقول عن المبدأ الربوبي: "واحد في الكل والكل في واحد"، الذي يساويه بالسبينوزية، إن "المتحمسين والملحدين اتحدوا في قبوله لأنه يبدو أنه يجمع أخطاءهم المتعارضة."(30) أخيرًا، والأهم من ذلك، كانت لكانط أسباب مستقلة لربط فكر سبينوزا، كما فهمه، بالحماس. هذه تنبع من تصور كانط لمكانة هذا الفكر في تاريخ الفلسفة الغربية. كما يتضح من بعض "التأملات" (Reflexionen)، نظر كانط إلى الأفلاطونية، والأفلاطونية الحديثة، والسبينوزية كثلاث مراحل مترابطة في تاريخ "الحماس الفلسفي".(28) يبدأ هذا التاريخ بمذهب التذكر الأفلاطوني، الذي اعتبره كانط محاولة فلسفية محترمة لشرح أصل المعرفة القبلية، خاصة في الرياضيات، من خلال الاستئناف إلى حدس النماذج الأولية في العقل الإلهي. في الأفلاطونية الحديثة، بمذهب درجات الوجود ونظرية الفيض، بدأ هذا التصور يفقد الاحترام الفلسفي. وهذا أدى في النهاية إلى السبينوزية، التي يميزها كانط بأنها "الذروة الحقيقية (Schluss) للميتافيزيقا المتدوغمة"(29) وبأنها "لاهوت بالحدس".(30) كما يوضح السياق، يحدد كانط الحماس في حقيقة أن مذهب سبينوزا يتطلب منا أن نتصور جميع الأشياء، بما في ذلك أنفسنا، في الله، مما يعني أن المعرفة الحقيقية تتطلب البصيرة في العقل الإلهي. مثل هذه الصياغات تشير إلى إمكانية حدوث خلط من جانب كانط بين آراء سبينوزا وآراء مالبرانش، الذي يميزه أيضًا بطريقة مشابهة. يبدو هذا صحيحًا بشكل خاص عند النظر إلى الإشارات العديدة في "الأعمال اللاحقة" (Opus Postumum) إلى سبينوزا باعتباره مؤيدًا لحدس جميع الأشياء في الله. ومع ذلك، ليس من الضروري نسب أي خلط من هذا القبيل إلى كانط. بل كما سنرى بتفصيل أكثر لاحقًا، تعكس الصياغات فهم كانط الخاص للمنظور السبينوزي، مع متطلبه المعروف بأن نتصور الأشياء تحت نوع الأبدية (sub specie aeternitatis). هذا هو المنظور الذي يميزه كانط بأنه "حماس" وبأنه "ذروة الميتافيزيقا المتدوغمة" والذي يعارضه بمنظوره الخاص. تميزت الفترة بين اندلاع "نزاع الربوبية" ونشر نقد ملكة الحكم (1790) بظهور كتاب هيردر "الله، بعض حوارات" (Gott, einige Gespräche) (1787). في هذا العمل المؤثر للغاية، دافع هيردر عن سبينوزا ضد اتهام جاكوبي له بالإلحاد وحاول القول إن فلسفة سبينوزا متوافقة مع مفهوم العناية الإلهية. كما يضع متحدثه الشعري المسألة: "يجب أن تكون القوة العليا بالضرورة أيضًا الأكثر حكمة، أي لطفًا لا متناهيًا منظمًا وفق قوانين أزلية كامنة..." رد جاكوبي على هذا في الطبعة الثانية من "رسائله" (1789) بدحض موقف هيردر. كما أرسل نسخة من هذه الطبعة الجديدة إلى كانط، الذي رد قائلاً:

"من أجل أحدث طبعة من كتابك الجميل عن نظرية سبينوزا، أقدم لك خالص الشكر. لقد حصلت على تمييز، أولاً وقبل كل شيء، لتقديمك بوضوح صعوبات الطريق الغائي (teleological) إلى اللاهوت، الصعوبات التي ربما قادت سبينوزا إلى منظومته." وبعد أن وبخ جاكوبي بلطف لوضعه ماركته الخاصة من الإيمان في مقابل دوغمائية سبينوزا، متجاهلاً بذلك "بوصلة العقل المحض"، واصل كانط قائلاً:

"لقد دحضت بدقة التوفيقية (syncretism) بين السبينوزية والربوبية (deism) في كتاب هيردر (الله). كل حديث توفيقي يستند عادةً على عدم الإخلاص، وهي خاصية عقلية خاصة بهذا الفنان العظيم في الأوهام (التي، مثل فوانيس السحر، تظهر صورًا رائعة للحظة ولكنها تختفي قريبًا إلى الأبد، رغم أنها تترك وراءها في عقول غير المطلعين قناعة بأن شيئًا غير عادي يجب أن يكون وراء كل ذلك، شيئًا، مع ذلك، لا يمكنهم الإمساك به)."(34)

تكمن أهمية الفقرة الأولى في توقعها الاهتمام بالغائية (teleology) الذي هو محور دحض كانط لسبينوزا في نقد ملكة الحكم. انتقد جاكوبي بشدة محاولة هيردر التوفيق بين مذهب سبينوزا وقبول الغايات النهائية، أو كما يقول هيردر، "ضرورة حكيمة". في الواقع، بالفعل في الطبعة الأولى، قبل ظهور عمل هيردر، أنكر جاكوبي إمكانية أي مصالحة بين سبينوزا والربوبية (theism). وهذا مؤكد مرة أخرى في الملاحق (Beilagen) التي تتناول هيردر في الطبعة الثانية. الربوبية مرتبطة هنا صراحة بـ "نظام الغايات النهائية". ويستند هذا الارتباط إلى العلاقة المفترضة بين هذا النظام وتصور الله ككائن يمتلك ذكاءً وإرادة. يُرى رفض سبينوزا للغايات النهائية، بدقة كافية، كنتيجة لإنكاره هذه الصفات للألوهية. ولنفس السبب يسمى أيضًا ملحدًا. وبالنظر إلى هذا، شعر جاكوبي بأنه مُخَوَّل لينكر:

" أنه يمكن أن يكون هناك بين نظام الغايات النهائية ونظام الأسباب الفعالة فقط، نظام وسيط (يمكن تصوره لنا نحن البشر). الذكاء والإرادة، إذا لم يكونا الأول والأعلى، إذا لم يكونا واحدًا وكل شيء، فهما قوتان تابعتان فقط، وينتميان إلى الطبيعة المخلوقة، لا الخالقة."(35)

في جدلية الحكم الغائي، يقدم كانط هذا الصراع بين "النظامين" في شكل تناقض (antinomy). يمكن اعتبار حله لهذا التناقض إجابته على جاكوبي، رغم أنه يتناول أيضًا قضية مركزية في فلسفة كانط. في سياق هذا الحل، يطور نقده لسبينوزا. قبل الانتقال، ومع ذلك، إلى هذه الأمور، سيكون من الضروري استعراض بعض المفاهيم المركزية في نقد ملكة الحكم. أولاً وقبل كل شيء مفهوم الحكم التأملي (reflective judgment / reflectierende Urteilskraft) الذي يقابله كانط بالحكم المحدد (determinant judgment / bestimmende Urteilskraft). الأخير هو الوظيفة التي فحصها كانط على المستوى المتسامي في نقد العقل المحض. وهو يتعلق بإخضاع الجزئيات لمفاهيم معطاة (مفاهيم الفهم المحضة). أما الأول فيتعلق بإيجاد مفاهيم وقوانين تجريبية يمكن إخضاع جزئيات معطاة لها، وبالتوحيد المنهجي لهذه القوانين في جسم من المعرفة العلمية. أدرك كانط أن إمكانية تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي تطوير علم طبيعي تجريبي، تقوم على توافق الطبيعة في تخصيصها لنشاطنا التأملي. ما لم تكن الجزئيات قابلة للإخضاع تحت مفاهيم (تندرج في أصناف أو أنواع طبيعية) لما أمكنت أي معرفة تجريبية من أي نوع. وبالمثل، ما لم تكن الجزئيات قابلة للإخضاع تحت قوانين تجريبية هي نفسها مترابطة بشكل منهجي، لما أمكن علم تجريبي. لكن هذا التوافق لم يكن مضمونًا من خلال التحليل المتسامي، الذي أسس فقط التوافق الضروري للطبيعة للقوانين المتسامية المفروضة عليها من قبل الفهم البشري. وبالتالي، جادل كانط بأن هذا التوافق، الذي وصفه بأنه "الملاءمة (الغائية) المنطقية أو الشكلية" (logical or formal purposiveness / Zweckmässigkeit)، يجب الاعتراف به كمبدأ قبلي إضافي يتعلق بملكة الحكم في قدرتها التأملية.(36) مفهوم الملاءمة (الغائية) هو الجذع الذي تفرع منه فرعا نقد ملكة الحكم. لكن اهتمامنا هو فقط بالفرع الثاني منهما (الحكم الغائي). المشكلة هي أن مبدأ "الملاءمة (الغائية) المنطقية أو الشكلية" لا يوفر في حد ذاته أساسًا للأحكام الغائية. فهو يتطلب منا أن نفترض كمبدأ قبلي للتأمل أن تعدد الظواهر قابل للتوحيد تحت مجموعة من القوانين التجريبية وأن الطبيعة بهذا المعنى تجسد وحدة منهجية (وحدة يتكونها فكرة الكل). لكن يمكن لهذه القوانين جميعًا أن تكون ميكانيكية، مما لا يترك مجالًا لأي أحكام غائية محددة. هذه، كما زعم كانط، تتطلب "ملاءمة (غائية) حقيقية أو مادية"، والتي يمكن أن تكون من نوعين، تنتج فئتين من الحكم الغائي. النوعان من الملاءمة (الغائية) يسميان "نسبية" و"جذرية أو مطلقة". يتضمن الأول تصور شيء يعمل كوسيلة لشيء آخر، على سبيل المثال، العشب من أجل الأبقار، الأبقار من أجل الإنسان، إلخ. المشكلة الأساسية في هذا النوع من الحكم هي أنه يستند إلى افتراض لا يمكن تبريره أبدًا بملاحظة الطبيعة؛ أي أن بعض الكائنات الطبيعية (الإنسان) هي غاية أو هدف للطبيعة (Zweck der Natur)، والذي كل شيء آخر مقصود لخدمته فقط كوسيلة.(37) أما نمط الملاءمة (الغائية) الأخير فيتعلق بالطريقة التي يجب أن يُفكر بها في إنتاج كيان معين أو صنف منه. يُعتبر كائنًا ذا غائية بهذا المعنى، أي غاية طبيعية (Naturzweck)، إذا لم يمكن تصور إمكانية إنتاجه وفقًا للقوانين الميكانيكية بل يتطلب الاستئناف إلى سبب ذكي. وهذا يحدث عندما يظهر شكل الكائن وحدة منهجية، أي عندما تكون الأجزاء مترابطة ومتعلقة بوظيفة الكل، بحيث لا يمكن فهم هذا الترتيب إلا بالرجوع إلى فكرة الكل.

الادعاء المركزي في تحليل الحكم الغائي هو أن الكائنات الحية تقع في هذه الفئة، وبالتالي يجب الحكم عليها أو تقديرها (beurteilt) غائيًا. يستند هذا الادعاء إلى تحليل الوظائف الجوهرية للكائنات العضوية؛ أي وظائف التنظيم الذاتي، والحفاظ الذاتي، والتوليد الذاتي، كل منها يُعتقد أنه يتحدى التفسير الميكانيكي. يقترح كانط هذا أولاً من خلال تقديم وصف أولي للكائن العضوي على أنه الكائن الذي هو سبب وأثر لنفسه. وهذا يهدف إلى عكس قدرة مثل هذا الكائن على إنتاج نوعه والنمو.(38) ثم، مستفيدًا من تلميح من هيوم، يحاول توضيح ذلك من خلال رسم التباين بين الكائن الحي وآلية مثل الساعة. الأخيرة هي بالتأكيد كائن منظم، كل جزء منه موجود من أجل الكل (يؤدي وظيفة معينة). الكائن الحي يشترك في هذه السمة (التنظيم) مع الآلية. وهو يختلف عن الآلية في أنه ليس مجرد منظم بل منظم ذاتيًا. وهكذا، بينما يوجد جزء من الساعة من أجل آخر، فلا يمكن القول إنه يوجد بواسطة عمل الآخر. وبالمثل، لا تستطيع الساعة إنتاج ساعات أخرى ولا إصلاح أعطالها السببية. لكن الكائنات الحية تمتلك هذه الخصائص بالضبط وتؤدي هذه الوظائف. وبالتالي، يجادل كانط، من أجل تصور إمكانية مثل هذا المنتج من الطبيعة، من الضروري التخلي عن التفسير الميكانيكي والاستئناف بدلاً من ذلك إلى سببية، والتي، بلغة هيوم، "تحمل تشابهًا بعيدًا" مع سببيتنا الخاصة وفقًا للأغراض، أي إلى ذكاء خالق.(39) النقطة، بالطبع، ليست أننا مخولون لافتراض واقعية مثل هذه السببية، بل ببساطة أننا مضطرون للاستئناف إليها كنموذج في تأملاتنا على هذه المنتجات الطبيعية.

بعد أن أسس هكذا إقليمًا سليمًا للحكم الغائي، ينتقل كانط في الجدلية إلى الصراع بين هذه النتيجة والمبدأ، الذي يُفترض أنه ثابت في التحليل المتسامي لنقد العقل المحض، وهو أن كل تفسير حقيقي هو ميكانيكي. كما لوحظ سابقًا، يمكن اعتبار هذا إعادة صياغة كانط لتوصيف جاكوبي للصراع بين "نظامي" السببية الغائية والفعالة. وتكمن الطبيعة "النقدية" لإعادة صياغة كانط للصراع في حقيقة أنه يُرى على أنه قائم بين مبادئ تأملية متنافسة وليس بين ادعاءات ميتافيزيقية متناقضة. المبدأ الأول أو الأطروحة تؤكد: "يجب تقدير كل إنتاج للأشياء المادية وأشكالها على أنه ممكن على مجرد القوانين الميكانيكية." المبدأ الثاني أو النقيضة يؤكد: "بعض منتجات الطبيعة المادية لا يمكن تقديرها على أنها ممكنة على مجرد القوانين الميكانيكية (أي، لتقديرها، يتطلب قانون سببية مختلف تمامًا، ألا وهو قانون الغايات النهائية)."(40)

البنية الفعلية لحجة كانط معقدة جدًا. يبدو أن حل التناقض يستند إلى كل من التأكيد على حالة المبادئ التنظيمية فقط (merely regulative status) والاستئناف إلى الأساس اللامحسوس (النوميني) للطبيعة الظاهرية. الحركة الأولى، التي تساوي غالبًا بحل كانط الكامل،(41) تحدث في قسم (71) يميزه كانط بأنه تحضير (Vorbereitung) لحل التناقض. نقطة كانط هنا ببساطة هي أنه بالنظر إلى الأطروحة والنقيضة كمبادئ تنظيمية للحكم التأملي وليس كمبادئ تأسيسية للحكم المحدد، يتجنب المرء ضرورة النظر إليهما كمتناقضين حقيقيين. تفسيرًا تنظيميًا، يخبرنا مبدأ الميكانيكية بأنه "يجب عليّ في جميع الأوقات أن أفكر في هذه الأشياء وفقًا لمبدأ الميكانيكية البسيطة للطبيعة، لأنه ما لم أجعلها أساس بحثي، فلن تكون هناك معرفة للطبيعة بالمعنى الحقيقي للمصطلح على الإطلاق." لكن هذا، كما يخبرنا كانط، متوافق تمامًا مع إمكانية حدوث مناسبات (كما يحدث في حالة الكائنات الحية) يكون فيها هذا المبدأ غير قابل للتطبيق ويصبح من الضروري تبني مبدأ مختلف جذريًا، وهو مبدأ الغايات النهائية.(42) بما أن المرء لا يدعي إذن أن الظواهر المعنية مستحيلة على المبادئ الميكانيكية، بل فقط أن إمكانيتها لا يمكن جعلها مفهومة، فلا يحدث تناقض. وهذا يقابل التفسير التأسيسي لنفس هذه المبادئ كـ "مبادئ موضوعية للحكم المحدد" الذي سينتج الادعاءات المتناقضة: "الأطروحة: كل إنتاج للأشياء المادية ممكن على مجرد القوانين الميكانيكية. النقيضة: بعض إنتاج مثل هذه الأشياء ليس ممكنًا على مجرد القوانين الميكانيكية."(43)

وظيفة الحركة الثانية (الاستئناف إلى اللامحسوس)، التي تبدو أنها تشكل الحل الفعلي، هي الإشارة إلى إمكانية مصالحة على المستوى النوميني لهذين المبدأين. مثل هذه المصالحة ضرورية لأنه داخل التجربة يكون هذان المبدآن متنافيين بشكل متبادل (قد يكون تقدير أو تفسير ظاهرة معينة إما ميكانيكيًا أو غائيًا وليس كلاهما).(44) ومع ذلك، كلاهما مطلوب للتأمل على التجربة، وبالتالي لتطوير العلم التجريبي. تستند إمكانية مثل هذه المصالحة على إمكانية اشتقاقهما من أصل مشترك، غير معروف لنا. هذا الحل يشترك بوضوح في بعض السمات مع حل التناقض الثالث في النقد الأول (الصراع بين الحتمية والحرية المتسامية). في كلتا الحالتين نجد أن الاستئناف إلى النوميني يهدف إلى إثبات إمكانية أن تكون الأطروحة والنقيضة صحيحتين. الفرق الأساسي هو أنه في النقد الأول تم تأكيد إمكانية توافق الأطروحة والنقيضة بتخصيصهما إلى "عوالم" منفصلة. في الحالة الحالية، كلاهما يُشار إليهما بالعالم الظاهري (كمبادئ تأمل)، بينما تُترك الإمكانية مفتوحة لأن الظواهر التي يُتأمل عليها بهذه الوسائل يمكن أن تُشتق من مصدر نوميني مشترك.

يتم احتواء نقد سبينوزا إلى حد كبير بين هاتين المناقشتين وهو يساعد على تشكيل الانتقال من إحداهما إلى الأخرى.

يشكل جوهر حجة عامة مفادها أنه لا يوجد شكل من أشكال الدوغمائية قادر على التعامل بشكل كافٍ مع مفهوم الملاءمة (الغائية) في الطبيعة. يبدأ تحليل كانط بالتأكيد الغريب بعض الشيء بأنه "لم يشكك أحد قط في صحة المبدأ القائل بأنه عند الحكم على أشياء معينة في الطبيعة، وهي الكائنات الحية وإمكانيتها، يجب أن ننظر إلى تصور الغايات النهائية."(46) يبدو هذا غريبًا لأن المرء كان ليفكر أن ليس فقط سبينوزا بل العديد من المفكرين الآخرين، مثل ديكارت، قد أنكروا مثل هذا الادعاء. النقطة الفعلية لكانط، مع ذلك، هي أنه حتى هؤلاء المفكرين يجب أن يعترفوا بفرق ظاهري بين الكائنات الحية والكائنات الأخرى وأن هذا الاختلاف يجبرنا على التفكير في الأولى من حيث الغايات النهائية. القضية تتعلق بتفسير هذا الاختلاف المعترف به عالميًا. يرى البعض أن الاختلاف "موضوعي"، أي مؤسس في طبيعة الأشياء ذاتها؛ بحيث يوفر وجود الكائنات الحية دليلاً على نوع متميز من السببية (الغايات النهائية) وربما على سبب ذكي (الله). بينما يرى آخرون أن الاختلاف "ذاتي" فحسب، أي مؤسس في حدود المعرفة البشرية؛ بحيث تُتصور الكائنات الحية كآليات معقدة للغاية وكل شيء قابل للتفسير في النهاية من حيث ميكانيكية (لله أو للعلم المكتمل). الموقف الأول يسمى "الواقعية" للغايات النهائية، أو الغايات الطبيعية، أو الملاءمة (الغائية) (يبدو أن كانط يستخدم كل هذه التعبيرات بالتبادل). قد يكون المدافع عن هذا الموقف إما ربوبي (theist)، ينظر إلى الملاءمة (الغائية) كمنتج للتصميم، أو هيولوي حيوي (hylozoist)، ينظر إلى الملاءمة (الغائية) أو النظام كأمر كامن في المادة. أما الموقف الثاني فيسمى "المثالية" للغايات النهائية، إلخ، على أساس أنه ينكر الواقعية الموضوعية لأفكار الملاءمة (الغائية) والتصميم.

يُسمى النسختان من المثالية على التوالي "عرضية" (Casualität) و "جبرية" (Fatalität) الملاءمة (الغائية) الطبيعية. تمثل الأولى الذرية الأبيقورية. ويوصف سبينوزا بأنه المؤلف "المعتمد" للأخيرة. بهذه الوسيلة يعبر كانط عن الرأي، المقترح في محاضراته، بأن فلسفة سبينوزا التاريخية تُرى كنسخة حديثة من مذهب فلسفي قديم. تُرفض الذرية بشكل ملخص. النقطة الأساسية هي أن استئنافها للصدفة العمياء كمصدر للملاءمة (الغائية) ليس تفسيرًا بل هو التخلي عن أي محاولة لتقديم تفسير. تتحسن السبينوزية قليلاً. رغم أن كانط يرفض تصورها لـ "الكائن الأصلي" باعتباره غير مفهوم، إلا أنه يعترف بأنها تحاول على الأقل تقديم تفسير. السمة الأساسية لهذا التفسير هي اشتقاق الملاءمة (الغائية) من ضرورة الطبيعة الإلهية بدلاً من العقل الإلهي. هذا الاشتقاق يستلزم أن أي ملاءمة (غائية) غير مصممة ولهذا السبب يتميز الموقف بأنه مثالية. ومن خلال وصف مذهب سبينوزا كذلك بأنه "جبرية" (fatalism)، فإن كانط يتبع ببساطة فولف، الذي وصف سبينوزا بأنه "جبرية شاملة" (fatalista universalista).(47) نقد كانط لسبينوزا في هذه النقطة يتلخص أساسًا في الادعاء أن محاولته اشتقاق ظاهرة الملاءمة (الغائية) مباشرة من ضرورة الطبيعة الإلهية مقدر لها أن تفشل لأنها لا تستطيع تفسير اثنين من الشروط الثلاثة التي يجب أن تتحقق بواسطة أي معالجة ناجحة للملاءمة (الغائية). الشرط الذي يتحقق منه سبينوزا يمكن تسميته شرط الوحدة. يعترف كانط بأنه فقط إذا اعتبرت الطبيعة مؤسسة على مصدر واحد يمكننا أن نفكر فيها كموحدة أو منظمة بأي معنى. وهذا سيكون صحيحًا بشكل أقوى بالنسبة لنظام غائي. من الواضح أن التصور الجذري لسبينوزا لجوهر واحد تكون كل الأشياء أنماطًا له يحقق هذا الشرط بشكل رائع. ومن هنا كتب كانط بالإشارة إلى السبينوزيين:

"هدفهم هو اشتقاق من هذا الجوهر وحدة المصدر التي تفترضها كل ملاءمة (غائية). وفي الحقيقة، بفضل تصورهم الأنطولوجي البحت لجوهر بسيط، يقومون بشيء لإرضاء شرط واحد للمشكلة - ألا وهو شرط الوحدة المتضمنة في الإشارة إلى غاية."(48)

المشكلة، مع ذلك، هي أن مجرد وحدة المصدر لا تكفي؛ خاصة عندما، كما تشير الفقرة أعلاه، تُتصور هذه الوحدة بمعاني أنطولوجية صارمة، أي كجوهر بسيط تقوم فيه الأعراض فحسب. أولاً وقبل كل شيء، يفشل هذا التصور في تفسير ما يمكن تسميته شرط السببية. كانط هنا يعيد فقط التأكيد فيما يتعلق بمشكلة الملاءمة (الغائية) على الانتقاد العام لمذهب سبينوزا عن الجوهر الذي لاحظناه سابقًا. النقطة، كما سيُذكر، هي أن التصور الخاطئ لسبينوزا للجوهر قاده إلى الخلط بين علاقات الاعتماد السببي والقيام المنطقي. وبما أن الاعتماد والقيام مفهومان مختلفان تمامًا، فإن تصور الأنماط كقيام في جوهر ليس كافيًا لتفسير اعتمادها السببي على ذلك الجوهر، أو إنتاجها بواسطته. هذه الفكرة هي التي تكمن وراء ادعاء كانط أن سبينوزا قادر على إنكار أن الكائنات الحية (Zweck der Natur) هي منتجات تصميم لأنه ينكر أنها منتجات على الإطلاق. كما يصف موقف سبينوزا:

"إنها، بالأحرى، أعراض قائمة في كائن أصلي. هذا الكائن، كما يقول، هو المادة الأساسية للأشياء الطبيعية، وكمثل، لا ينسب إليه السببية بالنسبة لها، بل البقاء ببساطة."(49) ثانيًا، يفشل في تفسير ما يمكن تسميته شرط الذكاء. لا يجب فقط أن تُتصور الكائنات الحية كمنتجات لسبب وليس كأعراض قائمة في جوهر، وهذا ينطبق على كل شيء في الطبيعة - العضوي وغير العضوي على حد سواء - بل يجب أيضًا أن يُتصور هذا السبب كذكاء يعمل وفقًا لفكرة غاية. يتم التعبير بوضوح عن ضرورة مثل هذا السبب، وكذلك ضرورة الشروط الأخرى، في فقرة يمكن اعتبارها بيانًا ملخصًا لنقد كانط لسبينوزا في مسألة الملاءمة (الغائية):

"إنها الوحدة الغائية أو العضوية (Zweckeinheit) لا تتبع من ارتباط الأشياء في موضوع واحد، أو كائنات العالم في كائن أصلي. على العكس، فهي تتضمن بشكل حازم (durchaus — bei sich führt) علاقة بسبب يمتلك ذكاء. حتى إذا كانت جميع الأشياء موحدة في موضوع بسيط واحد، فإن مثل هذه الوحدة لن تظهر أبدًا علاقة غائية ما لم تُفهم هذه الأشياء، أولاً، كآثار داخلية للجوهر كسبب، وثانيًا، كآثار له كسبب بحكم ذكائه. بخلاف هذه الشروط الشكلية، كل وحدة هي مجرد ضرورة طبيعة، وعندما تُنسب مع ذلك لأشياء نمثلها كخارج بعضها البعض، فهي ضرورة عمياء."(50) تستند ضرورة تصور الكائنات الحية كمنتجات لسبب ذكي على طوارئية (contingency) مثل هذه الكائنات بالنسبة لقوانين الطبيعة (القوانين الميكانيكية). بادعائه أنها طارئة بالنسبة لمثل هذه القوانين، قصد كانط الإشارة إلى أنها لا يمكن تفسيرها من حيثها. تكمن وراء حجة كانط التمييز بين كل هو مجرد مجموع أجزائه (تجميع) وكل يجسد وحدة منهجية. القوانين الميكانيكية مناسبة تمامًا لتفسير توليد كل أو وحدة بالمعنى الأول. هذه هي نقطة الجملة الأخيرة في الفقرة أعلاه، حيث يشير كانط إلى وحدة الأشياء "التي نمثلها كخارج بعضها البعض". هذه الأشياء هي، بالطبع، أشياء مكانية أو أشياء للحس الخارجي. الوحدة أو الكلية تُفهم هنا بشكل أساسي من حيث القرب المكاني، ويمكن رؤية هذا بسهولة كنتيجة لميكانيكية الطبيعة، للـ "ضرورة العمياء". كما أظهر التحليل، ومع ذلك، فإن الكائنات الحية تعرض النمط الأخير من الوحدة، الذي يتسم ليس فقط بالقرب المكاني بل أيضًا بالاعتماد الوظيفي المتبادل للأجزاء. هنا لا يمكن فهم الوحدة إلا بالرجوع إلى فكرة الكل. وبالتالي، يجادل كانط، لا يمكننا إلا أن نجعل إمكانية إنتاج مثل هذه الوحدة مفهومة لأنفسنا من خلال اعتبارها أثرًا لسبب ذكي، أي سبب محدد بفكرة الكل، وبالتالي يمكن القول إنه يعمل بتصميم أو وفقًا لغايات. وبما أن هذا بالضبط ما أنكره سبينوزا برفضه للطوارئية واشتقاقه لكل شيء من ضرورة الطبيعة الإلهية، يمكن لكانط أن يدعي أن سبينوزا لم ينجح في تقديم تفسير كاف للملاءمة (الغائية). كما رأينا للتو، فإن نقد سبينوزا في نقد ملكة الحكم له جذوره في انتقادات كانط السابقة لسبينوزا ولكنه يتجاوزها بتركيزه الحاد على مسألة الملاءمة (الغائية) في الطبيعة. من منظور نقد ملكة الحكم، فإن الجانب الأكثر أهمية لهذا الهجوم الجديد هو أنه مكّن كانط من الإشارة إلى إنكار الطوارئية (contingency) كالعيب الأساسي في النظام السبينوزي. بل إنه ليس من المبالغة القول إن مفهوم الطوارئية مركزي في النقد الثالث بأكمله. ضرورة افتراض وظيفة تأملية لملكة الحكم، ومعها مبدأ قبلي، تستند إلى الادعاء بأن "الجزئي بطبيعته يحتوي على شيء طارئ بالنسبة للكلي." وهذا بدوره يستلزم الطوارئية التي نوقشت سابقًا للقوانين التجريبية، المشتقة من ملاحظة الجزئيات، بالنسبة للقوانين المتعالية، المفروضة على الطبيعة من قبل الفهم البشري. علاوة على ذلك، كما يستمر كانط في المجادلة، فإن هذه الطوارئية الأخيرة تستلزم، من أجل الحكم التأملي، إقحام فكرة ركيزة طبيعية لا محسوسة (نومينية)، والتي تُستخدم لتقديم دعم إضافي للمذهب النقدي المركزي للمثالية المتعالية للظواهر. كل هذا، وحتى تحليل الجمال في الطبيعة، الذي لا يمكن معالجته هنا، تم الطعن فيه بإنكار سبينوزا للطوارئية. وبسبب هذا، فإن دحض سبينوزا مركزي، وليس هامشيًا، في الحجة العامة لنقد ملكة الحكم. فقط إذا استطاع دحض الادعاء بأن "في الطبيعة لا يوجد شيء طارئ، بل كل الأشياء محددة من ضرورة الطبيعة الإلهية لتوجد وتعمل بطريقة معينة." (الأخلاق، الجزء الأول، القضية 29)، يمكن لكانط أن ينجح في إثبات وظيفة نقدية ومبدأ قبلي لملكة الحكم. وهذا، بعد كل شيء، هو الهدف الأساسي للنقد الثالث. رغم أن هدف كانط هو مذهب ميتافيزيقي، فإن نهجه هو معرفي بحت أو "نقدي" بشكل متوقع. الإستراتيجية هي المجادلة بأن الطوارئية (ومعها الملاءمة الغائية) لا يمكن استئصالها من الطبيعة، باعتبارها موضوع المعرفة البشرية أو، بشكل أعم، المعرفة المحدودة. السمة المحددة لمثل هذه المعرفة هي انقساميتها (discursiveness). كما أظهر نقد العقل المحض، فإن هذا نتيجة لفصل وظائف الحساسية، التي تُعطي الموضوعات بقدر ما تؤثر على العقل، والفهم، الذي تُفكر من خلاله الموضوعات المعطاة (الجزئيات المحسوسة). وفقًا لكانط، فإن المعرفة من النوع الانقسامي (النوع الوحيد الممكن للإنسان) تتضمن بشكل أساسي إخضاع جزئيات (توفرها الحساسية) لكليات (تنتجها الفهم). معرفة جزئي معين هي الاعتراف به كمثال لنوع عام. لكن مجرد حقيقة أن الجزئيات لا تُشتق من الكلي يكفي لجعل انسجامها أو قابليتها للإخضاع، وهو شرط ضروري لإمكانية مثل هذه المعرفة، أمرًا طارئًا.

النقطة الأساسية هنا هي الطابع المتسامي الحق لمطالبة كانط. وهذا يعني أنه لا يمكن تفسيرها لا بمعاني تجريبية (نفسية) ولا ميتافيزيقية متعالية (transcendent). تنعكس طبيعتها غير التجريبية في الإصرار على أن الطوارئية هي عنصر ضروري في المخطط المفاهيمي لأي ذكاء محدود. من هذا يستنتج كانط أن التمييز بين آلية وتقنية للطبيعة، ومعه الاستئناف إلى الغايات النهائية، لا يمكن تفسيره كوظيفة لحالة العلم، بحيث تجعل التقدمات المستقبلية ممكنة اختزال التفسير الغائي إلى تفسير ميكانيكي. على العكس، يعلن كانط بجرأة: "من المستحيل تمامًا للعقل البشري، أو لأي عقل محدود يشبه عقلنا نوعيًا، مهما تفوق عليه في الدرجة، أن يأمل في فهم توليد حتى نبتة عشب من أسباب ميكانيكية."(53) بشكل مترابط، تنعكس طبيعتها غير الميتافيزيقية في تقييدها بـ "عقل محدود يشبه عقلنا نوعيًا". وهذا يخدم ترك الإمكانية مفتوحة لأن الطوارئية (ومعها الملاءمة الغائية في الطبيعة) لن يكون لها مكان بالنسبة لفكر مختلف نوعيًا، لا محدود، والذي سيكون على دراية بالأشياء كما هي في ذاتها. وبالتالي، لا يمكن تطبيق مفهوم الطوارئية على الأشياء كما هي في ذاتها. لقد رأينا بالفعل أن هذه الخطوة تلعب دورًا حاسمًا في حل كانط لتناقض الحكم الغائي.

كما يعترف كانط نفسه، فإن قوة هذا النهج، الذي يتضمن الإشارة إلى بعض خصوصيات "فهمنا"، تقوم على تماسك هذا التصور لفكر حدسي (intuitive intellect) يُقابل به أسلوب المعرفة الانقسامي.(54) فقط بالرجوع إلى "فكرة كامنة لفهم ممكن مختلف عن البشري" يمكن لكانط أن يدفع الإسفين النقدي الضروري بين الادعاءات المتسامية عن خصوصيات أو شروط ذاتية للمعرفة البشرية والادعاءات الميتافيزيقية عن الأشياء كما هي في ذاتها، أي الأشياء كما ستكون لفهم معفى من هذه (ومن كل) الشروط الذاتية. بالطبع، مثل هذا الفكر مجهول لنا تمامًا ولسنا في موقف يؤهلنا حتى لإثبات إمكانيته. ومع ذلك، يصر كانط على أن مجرد حقيقة أن مفهوم مثل هذا الفكر لا يحتوي على أي تناقض يسمح لنا بمنحه حالة إشكالية (problematic status). مثل هذه الحالة كافية لتبرير استخدام منهجي بحت لهذا التصور من أجل توفير تباين لطريقتنا "الإنسانية المميزة" في المعرفة.

كان كانط قد استخدم بالفعل هذا النمط من التحليل في نقد العقل المحض، خاصة في الفصل: "أساس التمييز بين جميع الموضوعات بشكل عام إلى ظواهر ونومينا". هناك كان الاهتمام هو تقديم تفسير "نقدي" للتمييز بين الظواهر والنومينا، مما يجعل من المعيد نسب دور، كمفهوم محدد (limiting concept)، للنومينا في مواجهة عدم المعرفة (المفترض إثباتها) للنومينا أو الأشياء كما هي في ذاتها. بما يتوافق مع طريقة التأمل المتعالي، يُفسر مفهوم "الموضوع" بمعاني معرفية كمرتبط بطريقة معينة من المعرفة. وهذا يعني أن طرق المعرفة المختلفة نوعيًا أو "الأفهام" المختلفة لها كمرتبطات لها "موضوعات" مختلفة نوعيًا. في هذا السياق، يُقدم المفهوم الإشكالي لفهم يمتلك حدسًا لا حسيًا وبالتالي فكريًا (intellectual intuition) من أجل تقدير فكرة فهم قادر على امتلاك النومينا كموضوع له. واقعية النومينا (بهذا المعنى الإيجابي) تعتمد على واقعية مثل هذا الفهم، وهذا لا يمكن إثباته أبدًا. ومع ذلك، فإن مفهوم النومينون، بهذا التفسير، قادر على تحقيق وظيفته "النقدية" بتحديد "ادعاءات الحساسية". وهو يفعل ذلك بتأكيد الادعاء بأن المكان والزمان هما مجرد شكلين للحساسية البشرية، وليسا خصائص أو شروطًا للأشياء كما هي في ذاتها.

في نقد ملكة الحكم، يخضع هذا الخط من الفكر لتطور مهم. الفهم اللامحسوس لنقد العقل المحض، عارف الموضوعات اللامحسوسة أو النومينا، يُوصف الآن بشكل أكثر تحديدًا (وإن كان لا يزال إشكاليًا) كفهم حدسي (intuitive intellect). على عكس "فهمنا" (الانقسامي) الذي ينتقل من "الكلي التحليلي" إلى الجزئي، أي من المفاهيم إلى الحدود التجريبية (ومن هنا طوارئية التوافق بين الاثنين)، فإن الفهم الحدسي الافتراضي "ينتقل من الكلي التركيبي، أو حدس الكل ككل، إلى الجزئي - أي من الكل إلى الأجزاء." الادعاء هو أن مثل هذا الفهم، الذي يرى كانط أنه مؤهل كـ "فهم" (Verstand) بأوسع معاني المصطلح، لن يواجه طوارئية التوافق بين الكلي والجزئي والتي هي علامة حاسمة لكل معرفة انقسامية. ولهذا السبب بالذات لن يكون له استخدام لفكرة الغاية ولن تكون هناك حاجة للاعتراف بالتمييز بين الميكانيكية والغائية.

هذا الرسم للدفاع الكانطي عن الطوارئية والملاءمة الغائية في الطبيعة يضعنا في وضع أفضل لفهم كل من الانتقادات المحددة التي وجهها كانط ضد سبينوزا ولماذا يمكن وصف الصراع بينهما بأنه صراع في "المنظور". السمة الأساسية لمنظور كانط النقدي هي تأكيده على شروط المعرفة البشرية. التعليم المركزي في علم الجمال والتحليل في نقد العقل المحض هو أن المعرفة البشرية تخضع لشروط قبْلية معينة (حسية وفكرية على حد سواء) تحدِّد شكل موضوعات التجربة البشرية (ككيانات مكانية-زمانية دائمة تقف في علاقات سببية مع بعضها البعض إلخ.)، لكنها قابلة للتطبيق فقط على الأشياء باعتبارها موضوعات للتجربة البشرية. "العبرة" من النقد الأول هي أن إهمال هذه الشروط، أو الفشل في الاعتراف بأنها مجرد شروط لموضوعات التجربة البشرية (شروط معرفية)، وليست شروطًا للأشياء كما هي في ذاتها (شروط أنطولوجية)، هو المصدر المباشر للشكوكية، أو التناقض، أو، بشكل عام، الوهم المتسامي. يطور نقد ملكة الحكم هذا الخط من الفكر بتقديم شروط، ليس للتجربة، بل للتأمل على التجربة، والتي لها هي أيضًا وظيفة قبْلية وبالتالي حالة متعالية.

لقد جادلت في مكان آخر بأن المثالية المتعالية تتكون في الادعاء بأن موضوعات التجربة البشرية، وهذه الموضوعات فقط، يجب أن تُرى على أنها "فيَّا" بالمعنى المتسامي. وهذا بدوره يعادل المطلب بأن تُعتبر هذه الموضوعات خاضعة للشروط الحسية والفكرية المذكورة أعلاه. وبشكل مترابط، يمكن تطبيق تسمية "الواقعية المتعالية" على جميع الفلسفات التي إما تهمل أو تفسر هذه الشروط بشكل خاطئ. وهذا سينطبق ليس فقط على سبينوزا بل على جميع الفلسفات "السابقة للنقد"؛ لأنه كما يقول كانط نفسه: "جميع الفلسفات لا تختلف في الجوهر حتى النقدية." لكن الواقعية المتسامية، كما فسرها كانط، تنطوي على أكثر من مجرد الفشل في تحقيق المنظور النقدي. فهي تنطوي أيضًا على نموذج معرفة أو منظور خاص بها. يمكن تفسير هذا المنظور على نطاق واسع على أنه محور-إلهي (theocentric). السمة المحددة لهذا المنظور المحور-إلهي، المفسر بالمعنى الواسع حيث ينطبق على مفكرين يكون بالنسبة لهم ضمنيًا فقط، هي افتراض أن المعرفة البشرية يجب تحليلها وتقييمها من حيث توافقها (أو عدم توافقها) مع مثالية أو معيار مُعطى مسبقًا. من الواضح أن هذا التصور هو إرث الأفلاطونية، لكنه كان مشتركًا بين العقلانية والتجريبية على حد سواء. الصراع بين المدارس الفلسفية، حتى بين ما يسميه كانط الدوغمائيين والشكاك، ليس حول هذه المثالية أو معيار المعرفة، بل حول المدى الذي يُحكم فيه على العقل البشري بقدرته على التوافق معه.(59) الآن، لم يحافظ أي فيلسوف حديث، باستثناء مالبرانش، على المعيار المحور-إلهي بصورة صريحة كما فعل سبينوزا. لم يؤكد سبينوزا هذا المعيار فحسب، بل أكد أيضًا إمكانية تحقيقه بواسطة العقل البشري. يُفترض أن هذا يتحقق في النوعين الثاني والثالث من المعرفة، حيث يقال إن العقل البشري ينظر إلى الأشياء تحت نوع الأبدية (sub specie aeternitatis). في الواقع، يمكن اعتبار الجزء الثاني من "الأخلاق" حجة مطولة، هدفها هو إثبات أن العقل البشري يمكنه تجاوز "النظام العام للطبيعة" (المنظور المحدود، المحكوم بأفكار غير كافية) ويتصور الأشياء وفقًا "لنظام الفكر"، وهو ما يعادل تصورها تحت نوع الأبدية. تبلغ هذه الحجة ذروتها في الادعاء الأكثر لا-كانطية بأن "العقل البشري لديه معرفة كافية بالجوهر الأبدي واللانهائي لله" (الأخلاق، الجزء الثاني، القضية 47). وبالمثل، يُكرس الجزء الخامس من "الأخلاق" لإثبات أن تصور الأشياء تحت نوع الأبدية يؤدي إلى "محبة الله العقلية" (amor intellectualis Dei)، والتي ليست فقط وسيلة للتغلب على العواطف، بل أيضًا مصدر النعيم البشري.(60)

وهكذا، عند النظر إليه من منظور كانطي، فإن سبينوزا، الذي ينكر تسامي الله، هو مع ذلك فيلسوف للتسامي بمعنى جذري. إن إدراك هذه الحقيقة يمكننا من وضع الانتقادات التي نوقشت سابقًا لسبينوزا في منظورها الصحيح وأن ندرك بشكل كامل استمراريتها وأهميتها الفلسفية. أولاً وقبل كل شيء، يمكننا أن نرى بشكل أكثر تحديدًا لماذا رفض كانط مرارًا وتكرارًا مذهب سبينوزا باعتباره حماسًا (Schwärmerei)، ووصفه بأنه أفلاطونية مُتّبعة إلى أقصى حدودها المنطقية، ووصفه بمصطلحات تذكرنا بشدة بمالبرانش. ثانيًا، يساعد ذلك في تفسير سبب، تحت دافع جاكوبي، وجد كانط أنه من الضروري تحديد موقفه من الملاءمة (الغائية) في الطبيعة مقابل موقف سبينوزا، وتطوير نقده بالطريقة التي فعلها في نقد ملكة الحكم. أخيرًا، يمكنه ربما حتى أن يمكننا من فهم واحدة من أكثر الإشارات غموضًا من بين الإشارات العديدة إلى سبينوزا الموجودة في "الأعمال اللاحقة" (Opus Postumum):

"لا يمكننا معرفة أي موضوعات، لا فينا ولا كموجودة خارجنا، إلا بقدر ما نضع في أنفسنا فعل المعرفة وفق قوانين معينة. عقل (Geist) الإنسان هو إله سبينوزا (والذي يتعلق بالعنصر الشكلي لكل الموضوعات المحسوسة). والمثالية المتسامية هي واقعية بالمعنى المطلق."(61)

بجانب غموضها العام، فإن السمة الأبرز في هذه الفقرة هي مساواتها بين العقل البشري وإله سبينوزا. لا يمكن للمرء أبدًا أن يكون متأكدًا جدًا عند التعامل مع فقرات كهذه من أحدث جزء من "الأعمال اللاحقة"، التي تُرفض غالبًا كتجليات لشيخوخة متقدمة. ومع ذلك، فإن السياق العام، والإشارة إلى "فعل المعرفة وفق قوانين معينة" (على الأرجح المفاهيم المحضة للفهم) والعنصر الشكلي للموضوعات المحسوسة (المكان والزمان)، يوحيان بأن نقطة كانط هي أن في فلسفته يلعب العقل البشري نفس الدور الذي يلعبه الله، أو، بشكل أكثر دقة، الفكر اللامحدود في فلسفة سبينوزا. كما أنه بالنسبة لسبينوزا تُتصور الموضوعات "بشكل كاف" أو "بوضوح وتمييز" فقط بإرجاعها إلى الله أو "نظام الفكر"، كذلك بالنسبة لكانط تُحدد الموضوعات أو تُعرف فقط بقدر ما تُعتبر في علاقتها بشروط المعرفة البشرية. ضرورة اعتبار الموضوعات بهذه الطريقة ستفسر أيضًا سبب كون المثالية المتسامية (والتي تعتبرهم كذلك) هي "واقعية بالمعنى المطلق". رغم الاختلافات المصطلحية، يمكن رؤية هذا بسهولة كإعادة صياغة للمذهب النقدي المألوف القائل بأن فقط المثالية المتسامية متوافقة مع واقعية تجريبية. وبما أن سبينوزا لا يعترف بضرورة اعتبار الموضوعات بهذه الطريقة، بل يستأنف إلى حدسها في الله، فسيكون من المنطقي ألا يُعتبر واقعيًا بالمعنى المطلق، أي التجريبي. وبالتالي، ليس من المستغرب أن نجد تسمية "حماس" (Schwärmerei) لا تزال تُطبق على فكر سبينوزا في "الأعمال اللاحقة".(62) علاوة على ذلك، يضعنا هذا في موقف يمكننا من فهم وصف كانط لسبينوزا بأنه مثالي. وهذا لا يحدث فقط في نقد ملكة الحكم، حيث توصف السبينوزية بأنها مثالية للملاءمة (الغائية) أو للغايات النهائية، بل أيضًا في "الأعمال اللاحقة"، حيث تُعطى معنى أكثر عمومية. في الواقع، في العمل الأخير يتحدث كانط في عدة أماكن عن المثالية المتعالية لسبينوزا. كما يقترح أديكس، يمكن أن يعود هذا جزئيًا إلى تأثير ليشتنبرغ، الذي دعا إلى نسخة من المثالية المتعالية وتحدث بإعجاب عن سبينوزا، وجزئيًا إلى ميل كانط العرضي لإعادة بناء آراء سابقيه ومعارضيه بطريقة تجلبها إلى اتفاق مع موقفه الخاص. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه حتى هنا يؤكد كانط أن المثالية المتعالية لسبينوزا، إذا أخذت حرفيًا، هي متسامية (transcendent)، وأن مفهوم سبينوزا للجوهر يمكن تفسيره كمبدأ تنظيمي ولكن ليس كمبدأ تأسيسي (constitutive). في ضوء هذه الملاحظات، وكذلك المناقشة في نقد ملكة الحكم، يبدو من المعقول افتراض أن كانط نظر إلى "مثالية" سبينوزا على أنها مماثلة لـ "المثالية التجريبية" أو "الدوغمائية" التي زعم أنه دحضها في نقد العقل المحض.

كما يشير الاسم، فإن السمة المحددة للمثالية التجريبية هي تفسيرها للمثالية بمعنى تجريبي أو نفسي بدلاً من معنى متعال. هذا المعنى غير متوافق مع الواقعية الموضوعية لما يُعتبر مثاليًا. في شكلها الكامل، حيث تنكر في الواقع كل واقعية موضوعية، أي خارج-عقلية، وتختزل الموضوعات إلى مجرد تمثيلات في عقل الأفراد، تصبح هذه المثالية دوغمائية. وهذا بالضبط كيف رأى كانط باركلي. في الشكل الأكثر اعتدالًا، الموجود في ديكارت، فإنها تثير فقط شكوكًا حول إمكانية إثبات واقعية "العالم الخارجي". لكن المثالية بالمعنى المتعالي كما يراها كانط، ليست فقط متوافقة مع الواقعية الموضوعية، أي التجريبية، لما يُعتبر مثاليًا، بل أيضًا ضرورية للتأكيد على واقعيته الموضوعية. ومن هنا الادعاء في الفقرة المذكورة أعلاه بأن المثالية المتعالية هي "واقعية بالمعنى المطلق."ي تم توضيح التباين بين هذين المعنيين للمثالية بشكل جيد بواسطة الحساب في نقد ملكة الحكم. كل من كانط وسبينوزا يرفضان ما يسميه كانط "الواقعية للملاءمة (الغائية)" أو "الغايات النهائية". ومع ذلك، فإنهما يفعلان ذلك لأسباب مختلفة تمامًا وهذا يعطي نكهات مختلفة تمامًا لنسختيهما الخاصتين من المثالية. موقف سبينوزا، على الأقل كما يفسره كانط، هو اختزالي مباشر. الغايات النهائية "مثالية" (تعبير لم يستخدمه سبينوزا أبدًا) بمعنى أن الاعتقاد بها هو نتاج خيال الإنسان، ليس له أساس في طبيعة الأشياء (rerum natura). وبالنظر إلى نظرية المعرفة الموجهة محور-إلهيًا لسبينوزا، فإن هذا يعني أن أفكار مثل هذه الأسباب وإله يعمل مع غاية في الاعتبار غير كافية تمامًا ولا يمكن أن تؤدي أي وظيفة معرفية إيجابية. باستخدام مصطلحات النقد الأول، ستكون هذه حالة واضحة لـ "مثالية دوغمائية للملاءمة (الغائية)". الآن كانط، كما رأينا بالفعل، يرفض بالمثل أي ادعاء دوغمائي مفاده أن الله يعمل في الواقع مع غاية في الاعتبار أو أن الكائنات الحية هي في الواقع منتجات تصميم. من ناحية أخرى، يصر على أن مفهوم الملاءمة (الغائية) يؤدي وظيفة معرفية إيجابية كمبدأ استكشافي (heuristic principle) أو مبدأ أعلى للحكم التأملي. وبالتالي، فهو "مثالي" بمعنى أنه مفروض على الظواهر من قبل العقل البشري؛ لكنه مثالي متسامي بحكم وظيفته المعرفية.

نقد كانط لسبينوزا في هذه النقطة يوازي بشكل وثيق نقده الأكثر شهرة لنظرية لايبنتز عن المكان والزمان. في كلتا الحالتين، النقد موجه ضد ما يعتبره كانط معنى مثاليًا خاطئًا وغير متعالٍ. وصف لايبنتز مرارًا المكان والزمان بأنهما "مثاليان"، قاصدًا بذلك مجرد أنهما "تمثيلات مشوشة"، بسبب حدود الإدراك البشري. مثل هذا الموقف هو اختزالي بوضوح. فهو يرى أن العلاقات المكانية-الزمانية بين الظواهر، ومعها كل المحتوى الحسي للمعرفة البشرية، قابلة للاختزال (بالنسبة لله) إلى التحديدات المفاهيمية البحتة المتعلقة بمجال الأحادية (monadological) (النومينا). ضد هذا، أكد كانط أن المكان والزمان هما شرطان قبْليان للتجربة البشرية واللذان، ككذاك، يحددان بشكل إيجابي شكل هذه التجربة. وهذا هو السبب في أن كانط ادعى أن لايبنتز وأتباعه "زوروا" مفهوم الحساسية والظاهرة (A43/B60)، وأنهم "فكّروا الظواهر" (A271/B327)، وحتى أنهم أخطأوا في اعتبار الظواهر أشياء في ذاتها (A264/B320). كل هذه الصياغات تعكس الخلاف الأساسي لكانط مع التوجه المحور-إلهي، الواقعي متساميًا، للفلسفة اللابنتزية، مع فشلها في الاعتراف بأن للمعرفة البشرية شروطها القبلية الخاصة التي لا يمكن تفسيرها

بالتخلص منها عن طريق الاستئناف إلى معيار متعال للكفاية. في التحليل الأخير، فإن النقد الكانطي لكل من لايبنتز وسبينوزا يأتي إلى نفس النقطة إلى حد كبير. كما رأى الأمر، فإن المغالطة الأساسية لكلا "الدوغمائيين" تكمن في فشلهما في الاعتراف بأن للمعرفة البشرية، سواء فيما يتعلق بالحساسية كما في لايبنتز أو الحكم كما في سبينوزا، شروطها القبلية الخاصة. وهذا يمكن التعبير عنه أيضًا، رغم أن كانط لم يضعه بهذه الطريقة تمامًا، بالادعاء بأنهما فشلا في الاعتراف باستقلالية المعرفة البشرية. على العكس، فإن برنامجهما الاختزالي، بمطلبه أو مثاليته لاستبدال السماح غير الكافية، المشروطة حسيًا، للمعرفة البشرية بالمفاهيم الواضحة والمميزة المناسبة لفكر لا محدود، يمكن اعتباره نوعًا من التبعية (heteronomy). ككذاك، فإنه يشارك، بالنسبة لكانط على الأقل، المصير المتوطن للتبعية في كل أشكالها؛ أي أنه يفسر بالتحديد ذلك الذي يُفترض مسبقًا كمعطى أساسي يجب تفسيره. في نقد ملكة الحكم، يجعل كانط هذا واضحًا تمامًا فيما يتعلق بمعاملة سبينوزا للملاءمة (الغائية). كما حاولت أن أظهر، ومع ذلك، يجب أن يُرى هذا مجرد كعاكس لمعارضة فلسفية أكثر جوهرية كان كانط واعٍ بها جدًا.

جامعة كاليفورنيا، سان ديغو.

_______________________________

الهوامش:

إليك قائمة الهوامش الكاملة كما وردت في النص الأصلي (باللغة الإنجليزية والألمانية واللاتينية) دون ترجمة، مرتبة حسب أرقامها:

1. F.H. Jacobi, Werke, Leipzig, 1819, reprinted by Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1968, Vol. IV, I, 68. 1

2. Admittedly this is somewhat of an exaggeration. There was a tradition of Spinozism in Germany throughout the 18th century which included figures such as Dippel and Edelmann. It was, however, only in the 1780's that Spinoza's philosophy became a topic of central concern. For a discussion of the earlier reception of Spinoza in Germany see Moses Krakauer, Zur Geschichte des Spinozismus in Deutschland wahrend der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts, Breslau, 1881, Leo Bäck, Spinozas erste Einwirkungen auf Deutschland, (Berlin: Mayer & Müller, 1895), Max Grunwald, Spinoza in Deutschland, (Berlin: S. Calvary, 1897), and Walter Grossmann, Johann Christian Edelmann, From Orthodoxy to Enlightenment, (The Hague, Paris: Mouton, 1976). 2

3. For the question of the development of Fichte's views on Spinoza see Grunwald, op. cit., 153-159. 3

4. G.W.F. Hegel, Lectures on the History of Philosophy, Eng. trans. by E.S. Haldane and F.H. Simson (London: Routledge and Kegan Paul, 1955) Vol. III, 257. 4

5. cf. Hamann's letters to Jacobi of Sept. 28, 1785 and Nov. 28, 1785, Jacobi's Werke, Vol. IV, III, 8f. and 114. 5

6. The definitive treatment of this whole topic is provided in Alexander Altmann, Moses Mendelssohn: a Biographical Study (University, Alabama: The University of Alabama Press, 1973) especially 698-712. 6

7. Mendelssohn's letter to Kant, October 16, 1785, Kants gesammelte Schriften, ed. by the Königlich Preussischen Akademic der Wissenschaften (Berlin and Leipzig: Walter de Gruyter & Co.), 1901-, Vol. X, 413-414. 7

8. Marcus Herz's letter to Kant, February 27, 1786, Kants gesammelte Schriften, Vol. X, 431-433. 8

9. Kants letter to Marcus Herz, April 7, 1786, Kants gesammelte Schriften, Vol. X, 442-443. 9

10. Kants gesammelte Schriften, Vol. VIII, p. 142, Eng. trans. by Lewis White Beck in Immanuel Kant, Critique of Practical Reason and other Writings in Moral Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 1950) 301 (subsequently referred to as "Beck"). 10

11. Kants gesammelte Schriften, Vol. VIII, 143-144, Beck, 303-304. 11

12. Jacobi in fact refers a number of times to Kant in order to illustrate Spinozistic doctrines. Most notably, he appeals to Kant's doctrine of space and time as infinite given magnitudes in which the whole is prior to the parts in order to explicate Spinoza's conception of the relation between substance and the infinite series of finite modes (Werke, Vol. IV, I, 176) and to Kant's doctrine of the transcendental unity of apperception in connection with Spinoza's conception of absolute thought (192). Jacobi himself, however, explicitly denied that Kant was a Spinozist. Kant's view of the matter was probably colored by a letter from Christian Gottfried Schütz (Kants gesammelte Schriften, Vol. X, 430) informing him that Jacobi describes Kant's ideas on space and time as "entirely in the spirit of Spinoza," and in an anonymous review of Jacobi's book which appeared in the Jenaer Literaturzeitung, February 11, 1786, no. 36. For a discussion of this review see H. Scholz, Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit zwischen Jacobi und Mendelssohn, (Berlin: Reuter Reichard, 1916), LXXVIII. 12

13. Kants gesammelte Schriften, Vol. VIII, Beck, 302. I have substantially modified Beck's translation of this passage. 13

14. Cf., Kant's Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral (1764). 14

15. Philosophische Religionslehre nach Pölitz, Kants gesammelte Schriften Vol. XXVIII, 2.2, 1041-1042. 15

16. Christian Wolff, Theologia Naturalis, section 679; H. Scholz, op, cit., pp. XLVII-XLIX. 16

17. The main sources for this sketch are Metaphysik Volckmann, Kants gesammelte Schriften, Vol. XXVIII, 2.1, 429, 457-458, Metaphysik Schön, 510, Metaphysik L 2, 563, 600-601, Philosophische Religionslehre nach Pölitz, op, cit., 1040-1042. 17

18. Philosophische Religionslehre nach Pölitz, op, cit., p. 1041. See also Metaphysik Schön, op. cit., 510. 18

19. Metaphysik L 2, op. cit., 601. 19

20. Cf., Metaphysik Schön, op. cit., 511. 20

21. Philosophische Religionslehre nach Pölitz, op. cit., 1052-1153. 21

22. Cf., Metaphysik L. op. cit., 207. 22

23. In support of this interpretation it should be noted that Kant made essentially the same point in a more explicit manner in his prefatory remarks to Ludwig Heinrich Jakobs' Prufung der Mendelssohn'schen Morgenstunden, Kants gesammelte Schriften, Vol. VIII, 151. 23

24. Kant argues in this manner with specific reference to Spinozism in Das Ende aller Dinge, Kants gesammelte Schriften, Vol. VIII, 335. 24

25. Philosophische Religionslehre nach Pölitz, op. cit., 1052 and Danziger Rationaltheologie, p. 1269. 25

26. F.H. Jacobi, Werke, Vol. IV, 217-220. 26

27. Moses Mendelssohn, Morgenstunden, XIII, Schriften zur Philosophie, Aesthetik und Apologetik, edited by Moritz Brasch (Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1968), Vol. I, 393. 27

28. Reflexionen 6050, 6051, Kants gesammelte Schriften, Vol. XVIII, 434-438. 28

29. Ibid., 436. 29

30. Ibid., 435. 30

31. This is maintained by Erich Adickes, (Kants Opus postumum) (Berlin: Reuther & Reichard, 1920) 730. Adickes limits this charge of confusion to the references in the Opus Postumum, thus using it as evidence of Kant's senility. He totally fails, however, to recognize that Kant already referred to Spinoza's doctrine in just these terms in his lectures and Reflexionen stemming from the 1780's. 31

32. J.G. Herder, God: Some Conversations, Eng. trans. by F.H. Burkhardt (New York: Hafner Publishing Co., 1949), 123. 32

33. Kant's letter to Jacobi, August 30, 1789, Kants gesammelte Schriften, Vol. XI, 75-76, Eng. trans. by Arnulf Zweig, Kant, Philosophical Correspondence 1759-99 (Chicago: The University of Chicago Press, 1967), 158. I have substantially modified Zweig's translation of this and the succeeding passage. 33

34. Ibid., 76. 34

35. Jacobi, Werke, Vol. IV, II, 92. 35

36. Kritik der Urteilskraft (subsequently to be referred to as "K. d. U."), Einleitung, IV, Kants gesammelte Schriften, Vol. V, 179-181. Passages cited in the text are, with some modifications, taken from the English translation of the Critique of Judgment by J.C. Meredith (Oxford: The Clarendon Press, 1928, reprinted 1957). 36

37. Ibid., 369. 37

38. Ibid., 370-372. 38

39. Ibid., 375. 39

40. Ibid., 387. 40

41. For a discussion of this issue see J.D. McFarland, Kant's Concept of Theology (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 1970), 120-121. 41

42. K. D. U., 387. 42

43. Ibid., 387-388. 43

44. Ibid., 387. 44

45. Ibid., 411-412. 45

46. Ibid., 389. 46

47. Wolff, Theologia Naturalis, Part II, section 709. 47

48. K. d. U., 421. 48

49. Ibid., 393. 49

50. Ibid., 393-394. 50

51. Ibid., 404. 51

52. Ibid., 406-407. 52

53. Ibid., 409-410. 53

54. Ibid., 405. 54

55. The account offered here is admittedly extremely sketchy. For a detailed treatment of these issues the reader is referred to my "Things-in-themselves, Noumena and the Transcendental Object," Dialectica, Vol. 32, No. 1, 1978, 41-76. 55

56. K. d. U., 406-407. 56

57. "Kant's Refutation of Realism," Dialectica, Vol. 30, No. 2, 1976, 224-253. I there develop a methodological interpretation of Kant's idealism. 57

58. Kants gesammelte Schriften, Vol. XXX, 335. 58

59. This conception has been called by Gottfried Martin the "theological foundation of truth" and he sees Kant as having undermined it in the antinomies: Kant's Metaphysics and Theory of Science, Eng. trans. by P.G. Lucas, (Manchester: Manchester University Press, 1955), 60-61. The interpretation offered here differs from that of Martin and others who write in a similar vein largely in the fact that it sees a theocentric standard as operative implicitly in thinkers who would not acknowledge a "theological foundation." For example, Hume's skepticism concerning knowledge of matters of fact can be seen as an expression of this conception because it is based upon an assumption of what genuine knowledge would be like if it were attainable by the human mind. The conception must, therefore, be seen as a methodological assumption, often tacitly adhered to, rather than as a metaphysical doctrine. 59

60. I develop this interpretation of Spinoza in my Benedict de Spinoza (Boston: Twayne, 1975) esp. 99-114, 147-161. 60

61. Kants gesammelte Schriften, Vol. XXI, 99; Cf. 51. 61

62. Ibid., 19, 48. 62

63. Ibid., 13, 15, 22, 50, 56, 64, 87. 63

64. For a discussion of the influence of Lichtenberg on Kant and especially on his views about Spinoza see Adickes, Kants Opus postumum, 763 ff. and 840. 64

65. Kants gesammelte Schriften, Vol. XXI, 22. 65

66. Ibid., 89. 66

67. I discuss Kant's critique of Leibniz in more detail in my The Kant-Eberhard Controversy (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1973) and in "Kant's Refutation of Realism," op. cit. 67

(1).png)